标题:植物搭台,微生物唱戏——协同守护干旱时期泥炭地碳储存

泥炭地:地球关键的碳仓库,正面临前所未有的挑战

泥炭地是地球上效率极高的天然“碳仓库”。尽管它们仅占全球陆地面积的约3%,却储存了约6000亿吨碳,这一数字超过所有森林植被中的碳储量,并占全球土壤碳总量的三分之一左右,其碳汇功能对调节全球气候至关重要。然而,随着气候变暖和干旱频率的加剧,泥炭地正经历深刻的生态转变,变暖与干旱引发的木本植物扩张在泥炭地频繁出现。这种植被变化不仅改变了泥炭地的景观和生态结构,更深刻影响着泥炭微生物的代谢活动,进而影响碳的积累与释放平衡。尽管已有研究发现木本植物扩张可能促进或抑制泥炭分解,甚至加剧碳排放,但我们对这种植被变化如何在千年尺度上影响泥炭地碳储存,仍缺乏深入理解。特别是,微生物如何响应植被变化并调节碳循环过程,一直是泥炭地生态研究中的关键未解问题。

最新发现:干旱驱动木本植物扩张,微生物代谢“变轨”守护泥炭碳库

近日,中国地质大学(武汉)地质微生物与环境全国重点实验室谢树成院士团队在国际期刊《自然-通讯》《Nature Communications》上发表了题为《微生物对植物群落变化的响应保护全新世干旱时期泥炭地碳储存》《Microbial responses to changing plant community protect peatland carbon stores during Holocene drying》的研究成果。该研究通过综合植物大化石、微生物脂类生物标志物及其单体碳和氢同位素特征、泥炭有机质组成和碳积累历史,揭示了过去千年尺度上干旱时期泥炭地碳储存韧性的植物-微生物调控机制。

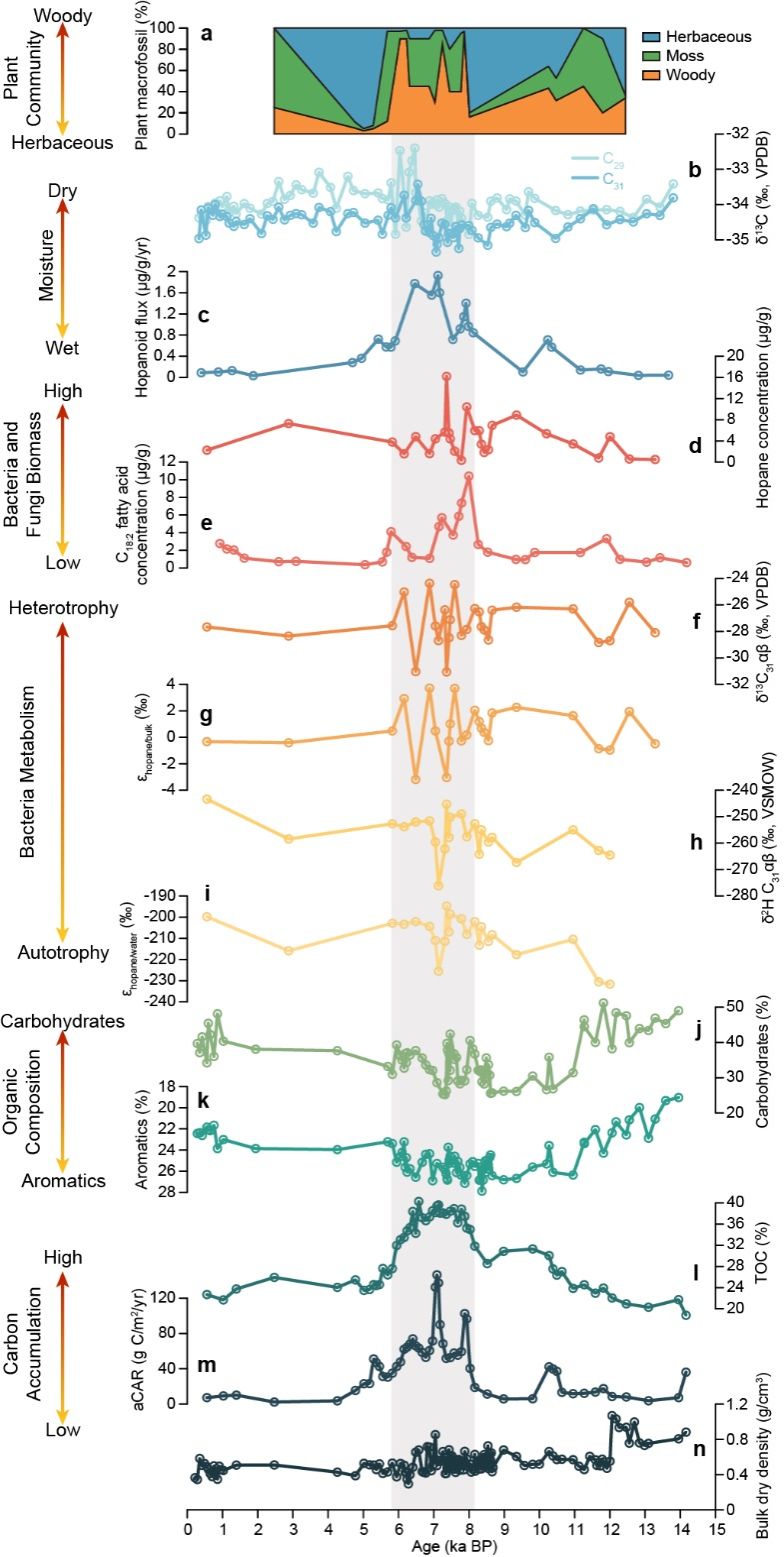

研究聚焦我国亚热带赵公亭泥炭地,重建了过去近万年间植被、有机质、微生物与碳储存的联动演化过程,同时分析汇总了来自全球155处泥炭地的碳积累历史和古生态记录。结果发现,在全新世中期约8000至6000年前,赵公亭泥炭地的区域气候变暖干燥,驱动泥炭地内木本植物迅速扩张,草本比例下降,泥炭地植物群落发生显著转变(图1)。

更为重要的是,这一植被变化引发了微生物代谢的“变轨”,细菌和真菌的生物量呈现先升后降的趋势,其代谢方式也从以分解有机质为主的异养代谢,逐渐转向异养代谢受抑而自养代谢相对增强的状态(图1)。进一步通过泥炭有机质组成示踪发现,这种微生物代谢的转变与泥炭中可降解碳(如多糖)的减少、难降解碳(如芳香类化合物)的增加密切相关(图1)。换言之,木本植物产生的富含芳香类化合物的有机质,既限制了微生物对碳的分解,也迫使微生物适应新的代谢方式。

图1 全新世期间赵公亭泥炭地植被、微生物、泥炭有机质组成及碳积累的变化。

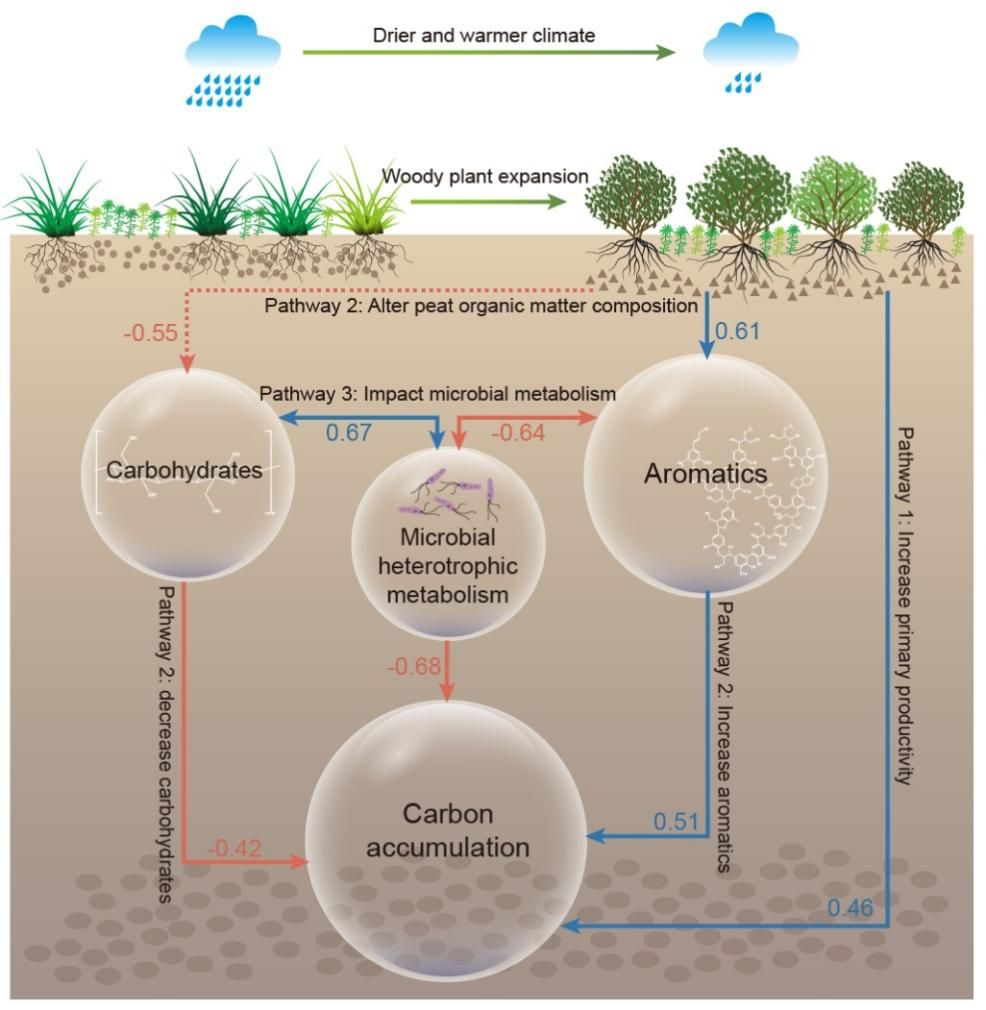

植物-有机质-微生物联动构筑泥炭地碳储存天然防线

这种植被和微生物的协同转变,构建了一道“天然屏障”,保护泥炭地碳储存免受干旱的影响。研究发现,在木本植物扩张时期,尽管气候干旱,但泥炭地的有机碳表观积累速率反而达到了近万年来的峰值,是非木本植物扩张时期的三倍。这一出人意料的现象,正是由于植被结构调整、有机质组成和微生物代谢活动的转变,共同减缓了碳的分解流失(图2)。

图2 气候驱动泥炭地木本植物扩张及其对有机质组成、微生物代谢与碳积累的影响

更为关键的是,这一机制在全球范围内具有普遍性。通过进一步汇总来自全球155个泥炭地的196个泥炭沉积核心的长期表观碳积累速率和古生态记录,证实了木本植物扩张时期碳积累率普遍升高,且在热带地区表现尤为显著。这提示,在当前和未来的气候变暖背景下,适度的木本植物扩张与微生物的关键响应,很可能是维持泥炭地碳储库功能的重要生态反馈过程。

本研究系统揭示了在千年尺度上,泥炭地植被-有机质组成-微生物代谢的联动反馈如何增强碳储存韧性,为理解碳循环关键过程提供了新视角。尤其在全球面临气候变暖、干旱加剧的当下,该发现为泥炭地的保护与恢复提供了理论依据,也提示我们在管理泥炭地生态系统时,需要充分考虑微生物与植被群落的协同作用。

该研究由中国地质大学(武汉)牵头,由谢树成院士指导,第一作者为张一鸣博士,通讯作者为黄咸雨教授,合作者包括赵炳炎博士、闫超阳硕士、张宏斌副研究员、东北师范大学赵红艳教授、英国布里斯托大学Richard Pancost教授、Toby Halamka博士、Rebecca Peel博士、Mike Vreeken博士生、英国埃克塞特大学Angela Gallego-Sala教授。该研究得到国家自然科学基金重大项目“地质微生物与地球重大环境转型”、区域联合基金重点项目、青年项目、“111计划”项目、中国博士后科学基金面上项目的资助。

近年来,由谢树成院士领导的“水碳”关系研究团队,围绕着泥炭湿地在气候-植物-微生物-碳循环之间的关系,以神农架大九湖和中国南方山区泥炭地为研究基地,以微生物脂类单体碳和氢同位素组成为关键抓手,开展了一系列现代季节性监测与古生态关键过程研究,相关研究成果发表在Nature Communications、Geochimica et Cosmochimica Acta、Geophysical Research Letters、Chemical Geology、Geoderma 等国际学术期刊上。团队成员目前正在开展广泛的国际合作,针对热带、亚热带、高纬度等不同气候区的泥炭地开展联合研究,进一步从稳定碳氢同位素扩展到放射性碳同位素上,深入揭示泥炭湿地碳循环的关键过程与机制。

第一作者简介:张一鸣,2015年在中国地质大学(武汉)获地质学学士学位,随后硕博连读,2019-2021年受国家留学基金委资助,在英国布里斯托大学有机地球化学研究中心进行博士联合培养,2022年获中国地质大学(武汉)地质学博士学位。2022-2025在中国地质大学(武汉)开展博士后研究,2025年起在英国布里斯托大学任Senior Research Associate。

论文信息:

Zhang, Y., Huang, X., Zhao, B., Yan, C., Zhao, H., Zhang, H., Halamka, T.A., Peel, R.H., Vreeken, M., Gallego-Sala, A.V., Pancost, R.D., & Xie, S. (2025) Microbial responses to changing plant community protect peatland carbon stores during Holocene drying. Nature Communications, 16, 6912. https://doi.org/10.1038/s41467-025-62175-1

其他相关论文:

Huang, X., Pancost, R. D., Xue, J., Gu, Y., Evershed, R. P., & Xie, S. (2018). Response of carbon cycle to drier conditions in the mid-Holocene in central China. Nature Communications, 9, 1369.

Zhang, Y., Naafs, B. D. A., Huang, X., Zhao, M., Zeng, L., Blewett, J., Pancost, R.D., & Xie, S. (2024). The stable carbon and hydrogen isotopic composition of microbial fatty acids traces microbial metabolism in soils and peats. Geochimica et Cosmochimica Acta, 365, 85-100.

Huang X., Zhang H., Griffiths M.L., Zhao B., Pausata F.S.R., Tabor C., Shu J., Zhao H., & Xie S. (2023) Holocene forcing of East Asian hydroclimate recorded in a subtropical peatland from southeastern China. Climate Dynamics, 60, 981-993.

Zhang, Y., Naafs, B. D. A., Huang, X., Song, Q., Xue, J., Wang, R., Zhao, M., Evershed, R.P., Pancost, R.D., & Xie, S. (2022). Variations in wetland hydrology drive rapid changes in the microbial community, carbon metabolic activity, and greenhouse gas fluxes. Geochimica et Cosmochimica Acta, 317, 269-285.

Wang, X., Huang X., Zhao, H., & Sachse, D. (2022) Prolonged drying on the southeast coast of China during the mid-to-late Holocene transition. Geophysical Research Letters, 49(23), e2022GL100257.

Zhang, Y., Huang, X., Zhang, Z., Blewett, J., & Naafs, B. D. A. (2022). Spatiotemporal dynamics of dissolved organic carbon in a subtropical wetland and their implications for methane emissions. Geoderma, 419, 115876.

Zhang, Y., Huang, X., Wang, R., & Naafs, D.A. (2020) The distribution of long-chain n-alkan-2-ones in peat can be used to infer past changes in pH. Chemical Geology, 544, 119622.